Les banques centrales à court d’idées

Source: Newsgate

4 min. de lecture

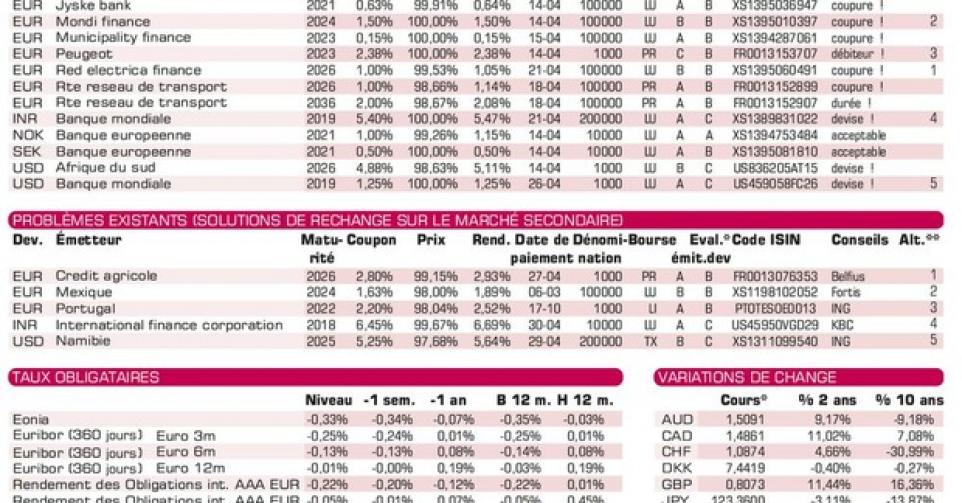

Obligations

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici