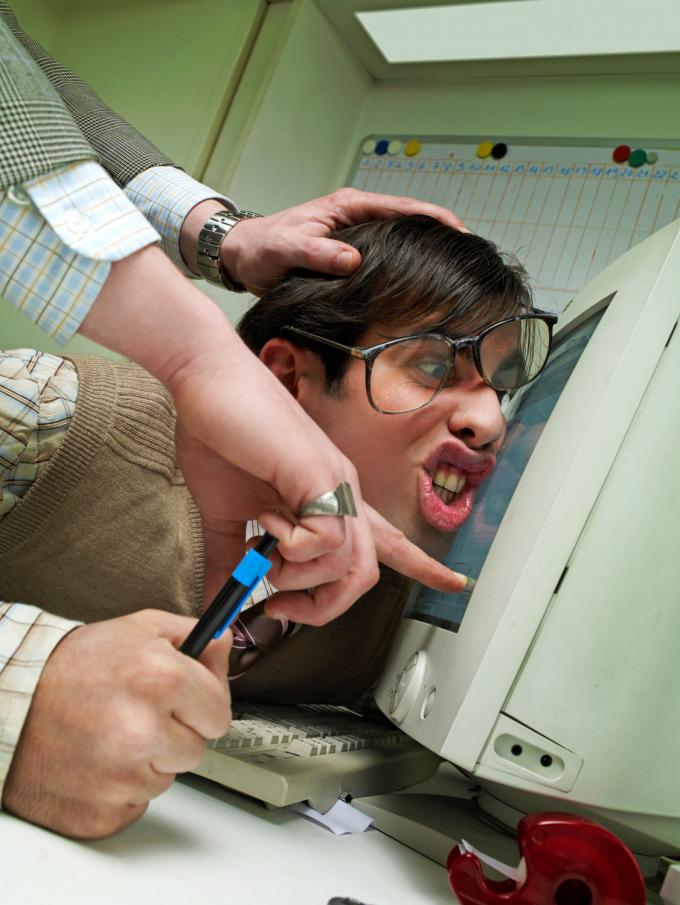

Le retour des patrons autoritaires

Source: Trends-Tendances

4 min. de lecture

Lire plus de:

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici