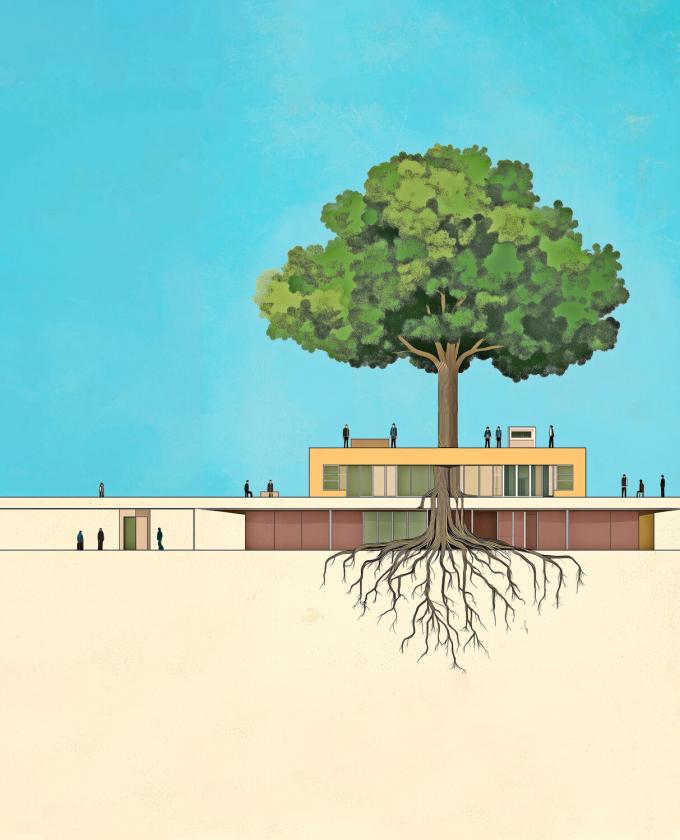

Entreprises familiales: le moteur de notre économie fait face à de grands défis

Patrick Claerhout

Patrick Claerhout is redacteur bij Trends.

Patrick Claerhout is redacteur bij Trends.

Source: Trends-Tendances

8 min. de lecture

Lire plus de:

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici