Les vins et effervescents belges ont clairement le vent dans le dos. Et cette année 2025 pourrait aider à structurer tout un secteur. Mais à l’échelle de la vie d’une vigne, le vignoble belge n’en est qu’à ses balbutiements. Les défis sont encore légion.

“Belgique : naissance d’une nation du vin”, c’est le titre qu’osait la prestigieuse Revue des Vins de France, au printemps, dans un mélange d’étonnement et de respect. La Belgique, longtemps absente des radars œnologiques, serait-elle en train de s’imposer comme une véritable terre viticole ? En 2025, la question ne fait plus sourire. “On a dépassé l’effet de mode. On n’est plus dans le gadget ou le chauvinisme. Les vins belges, aujourd’hui, tiennent la route”, tranche Éric Boschman, meilleur sommelier de Belgique (1988) et agitateur d’idées œnologiques.

Pourtant, le secteur revient de loin. L’année 2024 restera dans les mémoires comme un millésime noir : coulure, mildiou, pluie incessante… Une annus horribilis, résument l’ensemble des vignerons que nous avons interrogés. Le rapport du SPF Économie est d’ailleurs sans appel : la récolte a chuté de près de 60% en volume, avec seulement 1,2 million de litres produits sur l’ensemble du pays, contre plus de 3,4 millions l’année précédente.

Mais 2025 renverse la dynamique. Grâce à un printemps et un été ensoleillés, à l’absence de gel tardif et un temps sec, avec quelques averses bien senties, la vendange s’annonce non seulement prometteuse, mais peut-être aussi fondatrice. Car au-delà de la météo, c’est un climat plus profond qui semble s’installer : celui de la maturité. Les surfaces progressent, la technique s’affine, le secteur se professionnalise et le consommateur belge, curieux hier, se montre désormais fidèle.

La viticulture belge reste toutefois modeste : un peu moins de 1.000 hectares. C’est 789 fois moins que la France. La Belgique compte un peu plus de 300 vignerons et une production encore largement artisanale. Mais elle s’appuie sur des singularités fortes. “La Wallonie produit la viticulture la plus bio au monde, au regard de sa surface”, se félicite Vanessa Vaxelaire, présidente de l’Association des vignerons de Wallonie et propriétaire du Château de Bioul. Si les cépages peuvent varier, toutes les maisons s’ancrent dans les circuits courts. Il en résulte un socle émotionnel puissant : celui du local, du vivant, du “fait main”. Un attachement que le marché semble enfin prendre au sérieux. Une nécessité, aussi. Dans un contexte mondial de crise de la consommation du vin, le vignoble belge n’a d’autre choix que de se montrer vertueux et proche du consommateur.

La viticulture belge reste modeste : un peu moins de 1.000 hectares. C’est 789 fois moins que la France.

Un terroir en quête d’expression

Avant d’expliquer le succès croissant du vin et surtout des bulles belges, il faut comprendre ce sur quoi il s’enracine. Car si la Belgique n’a pas l’aura géologique de la Bourgogne ou de la Champagne, son sous-sol n’en recèle pas moins de réels atouts – notamment en Wallonie.

“On a un terrain très argilo-calcaire ici, très drainant, avec une bonne exposition sud-est. C’est ce qu’on cherche pour faire un vin effervescent de qualité”, souligne Simon Delforge, de la Tour de Tilice, sur les hauteurs de Fexhe-Slins, près de Liège.

“Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, on a un sol qui est plutôt schisteux, calcaire, rocheux. Ce qui donne de la minéralité, même si c’est un mot un peu fourre-tout, résume Laurent Demarque, du domaine Krayenberg, à Beersel. Plus au nord, comme chez moi, les sols sont agricoles, faits de sable limoneux. Cela nécessite de mettre des cépages adaptés, mais le risque de gel est moindre.”

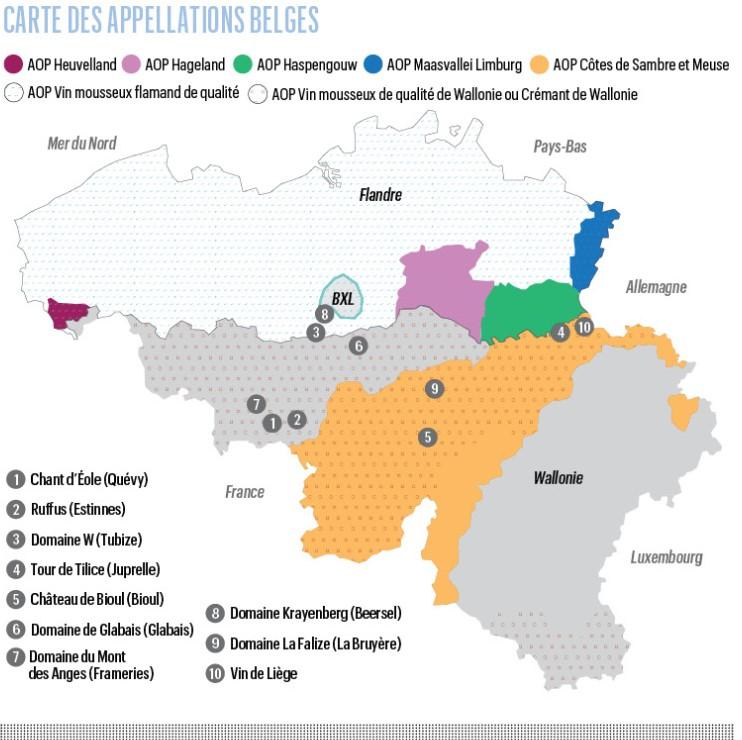

Cette diversité des sols explique la variété des approches. Certains domaines comme le Vin de Liège, le Château de Bioul ou le domaine Krayenberg, ont misé sur des cépages interspécifiques, adaptés aux conditions locales et plus résistants aux maladies. D’autres, comme le Chant d’Éole, la Tour de Tilice ou le Domaine W, s’inscrivent dans la tradition champenoise, misant sur des cépages nobles, comme le chardonnay et le pinot noir. Et si le chardonnay domine largement, le vignoble belge compte près de 130 cépages et hybrides.

Ce que révèle ce foisonnement, c’est l’émergence d’une vraie lecture du sol belge. Une forme d’appropriation du terrain, de ses contraintes et de ses potentiels. “On n’a pas 200 ans de recul, mais on apprend vite, sourit Laurent Demarque, du domaine Krayenberg. Et parfois, ce regard neuf est une force. On n’est pas prisonnier d’un héritage figé.”

Un constat que partage Éric Boschman, qui voit là une singularité forte du vin belge : “On part d’une page blanche. Du coup, on ose. Il n’y a pas d’appellation historique à préserver, pas de dogme technique. Juste une envie de faire du bon vin avec ce qu’on a sous les pieds. Et ça, c’est précieux.” Avec quelques grandes réussites, comme le chardonnay La Falize, “le vin le plus ambitieux que nous ayons dégusté”, dixit la revue des vins français.

La bulle belge prend son envol

Mais c’est bien dans les fines bulles que le vin belge a trouvé sa principale identité. En 2024, malgré une météo désastreuse, plus de 600.000 litres de mousseux blanc ont été produits – soit la moitié de la production nationale. En Wallonie comme en Flandre, la tendance se confirme : la bulle devient le produit phare, le plus régulier, le plus vendable, et le plus crédible à l’exportation.

Et s’il fallait désigner les ambassadeurs naturels du vin belge, ce sont eux : Ruffus, Chant d’Éole et Domaine W. Trois noms qui résonnent déjà bien au-delà du cercle des initiés. Trois projets qui ont compris très tôt que l’avenir du vin belge, s’il devait exister, passerait par l’effervescence. En misant sur des bulles haut de gamme, exigeantes et identifiables, ils ont donné une vitrine au secteur – et une ambition. Avec de nombreux prix à la clé, en 2025, dans des concours internationaux.

Au Chant d’Éole, dans le Hainaut, à Quévy, la trajectoire est éloquente. En une décennie, le domaine familial est devenu un modèle de résilience et de diversification. “La qualité de 2025 s’annonce exceptionnelle. Zéro grêle, zéro mildiou, des raisins magnifiques. Franchement, si ce n’est pas une belle année, je ne sais pas ce qu’il faut !”, se réjouit Hubert Ewbank, directeur du domaine.

Avec ses 54 hectares, il s’agit du plus grand domaine du pays. Une distribution via cavistes et sommeliers, et une stratégie œnotouristique ambitieuse (restaurant gastronomique, hôtel, festival), lui ont permis de s’imposer comme l’un des fers de lance de la viticulture belge et wallonne. “On vend une image de qualité, un savoir-faire, et un lieu d’expérience. C’est ce que les gens viennent chercher.” Et c’est ce qui explique pourquoi, à ce stade, le vignoble préfère ne pas se lancer dans la grande distribution. Mais Hubert Ewbank vise un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros pour cette année et souhaiterait le doubler en 2028. Il affiche de l’ambition, même si les effets de la mauvaise récolte 2024 doivent encore se faire sentir.

Même vision au Domaine W, fondé par Dimitri Vander Heyden, à Saintes. Ici aussi, le modèle repose sur le haut de gamme, les circuits courts et la méthode traditionnelle, celle qui est réalisée en Champagne (seconde fermentation en bouteille). Le propriétaire et son épouse, Sophie Wautier, y cultivent huit hectares de chardonnay, meunier et pinot noir, avec une conversion en biodynamie dès 2019, et surtout un modèle de financement communautaire novateur : le Club W, qui regroupe 1.800 membres. “On a levé nos premiers fonds grâce à eux. Ils reçoivent des bouteilles en retour, font partie de la liste des pré-commandes et ont un accès aux événements.”

Aujourd’hui, le Domaine W atteint “tout juste” la rentabilité, mais vise aussi à doubler son chiffre d’affaires, à 2 millions d’euros. Eric Boschman est impressionné par l’engouement des Belges et des Wallons pour leurs vins. “Ils veulent faire partie du club. Ils ne veulent pas simplement acheter une bouteille, ils veulent participer, donner un coup de main, faire partie de l’histoire”, estime le sommelier. C’est ce qui explique le succès des coopératives (financières), comme le Vin de Liège, aux côtés des agriculteurs reconvertis ou des riches familles voulant tenter l’aventure viticole. Les trois principaux modèles en Belgique.

Lire aussi| Domaine W: un Wine Club pour entreprises

Le trio de tête cristallise les espoirs du secteur : prouver que la Belgique peut rivaliser sur le segment premium, sans mimétisme, ni complexe. Et que la bulle belge, bien encadrée, peut s’imposer comme une marque collective. C’est tout l’enjeu de la nouvelle initiative BelBul, portée conjointement par les fédérations wallonne et flamande des vignerons. Pour fédérer les effervescents de qualité sous un nom clair, mémorisable, et surtout exportable. “On avait besoin d’un nom qui parle au consommateur et qui soit lisible à l’international”, insiste Vanessa Vaxelaire, l’une des artisanes du projet.

Elle le dit sans détour : “Nous ne serons jamais la Champagne. Mais nous pouvons devenir une alternative crédible, identitaire, sincère. BelBul, c’est un levier pour y arriver.” Il reste à convaincre tout le monde. Le Chant d’Éole porte le projet aux côtés de Ruffus, du Mont des Anges et d’une vingtaine de domaines wallons et flamands. Pour le moment, le Domaine W n’en fait pas partie. Dimitri Vander Heyden se satisfait de l’appellation “Crémant de Wallonie” et souligne que son raisin est encore récolté à la main.

“Nous ne serons jamais la Champagne. Mais nous pouvons devenir une alternative crédible, identitaire, sincère. BelBul, c’est un levier pour y arriver.” – Vanessa Vaxelaire (Château de Bioul)

Une autre réalité pour les vignobles plus modestes

Loin des grandes maisons, une autre dynamique irrigue le vignoble belge : celle des petits domaines familiaux. Partout en Wallonie, des vignerons passionnés cherchent leur place dans un marché en pleine structuration. Leur point commun ? Une approche artisanale, ancrée dans le territoire, souvent confrontée à la dure réalité climatique.

À Beersel, Laurent Demarque cultive un hectare et demi sous l’étiquette du domaine Krayenberg. Un projet mené en solo, à son rythme : “Je vais dans l’autre sens : je plante, je vends, puis je réinvestis. Je n’ai pas fait appel aux banques, ce qui me permet de garder le cap”, détaille-t-il. Sa première vraie production en 2023 – près de 8.000 bouteilles – a été balayée en 2024 par le gel, les pluies et le manque de soleil : “Une tonne trois à peine. Une grappe tous les 10 pieds.”

Même prudence pour Simon Delforge à la Tour de Tilice. Issu d’une famille d’agriculteurs, il a transformé sept hectares en vignoble, en misant sur les cépages champenois et une vinification haut de gamme, comme le fait le trio de tête. Il commercialise, lui aussi, ses bulles via l’horeca étoilé et les cavistes, avec un positionnement affirmé sur la qualité. Mais la coulure, le mildiou et le climat capricieux de 2024 l’ont frappé de plein fouet.

À Glabais, dans le Brabant wallon, Christian Geldhof et son épouse partagent une philosophie similaire : celle d’une diversification raisonnée. Issu d’une ferme familiale, l’agriculteur a planté quatre hectares, vend en circuit court et travaille avec un réseau de distributeurs locaux. “Le vin, c’est aussi un retour au contact avec les consommateurs. Et c’est un produit festif, ça fait du bien”, trouve le viticulteur du domaine de Glabais.

Même approche artisanale du côté de Bioul, en province de Namur, où Vanessa Vaxelaire et son mari ont redonné vie au vignoble du château familial. “C’est un projet de territoire, pas juste un projet de vin”, souligne-t-elle. Leur domaine, en bio depuis ses débuts, s’appuie sur des cépages interspécifiques et sur une vision durable. “On a voulu travailler avec des variétés résistantes, pour éviter les traitements chimiques, respecter le sol et le climat.”

Là aussi, la commercialisation passe par le circuit court, les cavistes et les collaborations locales. Le domaine mise également sur l’œnotourisme, avec une offre culturelle et pédagogique intégrée au château. “On ne veut pas faire du volume. On veut faire du sens”, affirme Vanessa Vaxelaire. L’année 2024 a été très compliquée pour le domaine. Et la vigneronne rappelle que rien n’est jamais acquis : “Certains d’entre nous ont eu de la grêle il y a deux semaines. J’ai perdu 70% des raisins sur 2 hectares sur 12.”

L’équation économique reste fragile

Derrière l’image flatteuse des vins belges se cache une réalité économique bien plus rude. Pour la majorité des vignerons, la rentabilité reste un horizon lointain. Entre coûts élevés, charges fiscales, investissements lourds, dépendance au climat… l’équilibre est fragile.

“Ce n’est pas encore rentable du tout”, tranche Simon Delforge (Tilice). Malgré une distribution haut de gamme, il peine à couvrir ses charges. Il ne doit son salut qu’à ses autres activités. À Glabais, Christian Geldhof abonde dans le même sens : “Le break-even, c’est au mieux dans 10 ans.”

Le paradoxe est là : les bouteilles se vendent entre 20 et 30 euros, mais les coûts sont très importants au début. L’hectare de terre agricole est cher en Belgique, sans parler du matériel spécifique, qui coûte plusieurs dizaines de milliers d’euros. “À 22 euros en prix particulier, je n’ai pas de marge pour les intermédiaires”, poursuit Simon Delforge. Et encore, lui se situe dans un marché où la concurrence haut de gamme est plus chère, avec les champagnes. Pour les mousseux plus modestes ou les vins blancs, la compétition est beaucoup plus rude encore.

Tous les vignerons pointent une charge structurelle pénalisante : les accises sur les vins effervescents, à hauteur de 2 euros par bouteille, hors TVA. Vanessa Vaxelaire (Bioul), le dit sans détour : “C’est une absurdité. On nous taxe comme de l’alcool pur, alors qu’on fait un produit agricole, ancré dans son terroir. Ça plombe notre rentabilité, alors qu’on est déjà en concurrence avec des bulles étrangères à bas prix, comme le cava ou le prosecco.”

Même pour les grandes maisons, l’effervescence a un coût. “Faire du crémant, c’est exigeant : matériel, temps, régularité. Et surtout, aucune place pour l’approximation”, insiste Dimitri Vander Heyden (Domaine W), qui ne s’accorde qu’une marge de 3%. Cette fiscalité pèse aussi sur les capacités d’exportation, souligne Hubert Ewbank, de Chant d’Éole : “On commence à regarder vers l’étranger, mais avec de telles charges, on part avec un handicap. Et en Belgique, le prix reste un sujet. J’ai beaucoup de clients qui me disent ‘moi je vais en France, à la frontière, dans un Auchan, je paie moins cher là-bas’.”

Des attentes envers le politique

Derrière l’essor du vin belge, les professionnels adressent un message clair aux autorités. L’engouement ne suffira pas si les règles du jeu restent inchangées. Le secteur, encore jeune, a besoin d’un cadre favorable.

Sur le terrain, les vignerons saluent le soutien verbal du monde politique, mais pointent une forme de schizophrénie. “On nous applaudit, on nous invite à des salons, mais dans les marchés publics, lors d’évènements, c’est le cava espagnol qui est servi”, regrette Christian Geldhof (Glabais).

Hubert Ewbank entonne, lui, un refrain bien connu au sud du pays : “Quand on veut développer des infrastructures – un chai, une salle de dégustation, une terrasse, un hôtel – on tombe sur des lourdeurs administratives incompréhensibles. Je vais être honnête : en Wallonie, c’est très lent, très complexe, et parfois, on a l’impression que l’on fait tout pour vous décourager.”

“Je pense aussi que la réussite dérange, ajoute-t-il. Faut pas avoir peur de le dire. Quand vous voyez que ça marche, qu’on embauche du monde, qu’on est en croissance, qu’on se développe, qu’on a un hôtel, un restaurant, un festival, et que les médias en parlent, il y a parfois des gens à qui ça ne plaît pas. Et ça se manifeste dans certaines oppositions administratives.”

Une autre préoccupation est pointée du doigt : la main-d’œuvre, justement. Tous les vignerons interrogés évoquent la difficulté à trouver du personnel formé, que ce soit pour la taille, les vendanges ou les vinifications. La plupart doivent se débrouiller avec des saisonniers peu qualifiés, ou faire appel à des prestataires de services. “Moi, j’ai des amateurs qui viennent m’aider, mais je ne peux pas leur confier toutes les opérations, explique Laurent Demarque (Krayenberg). L’ébourgeonnage, la taille d’hiver… ça demande un vrai savoir-faire.” Aussi formateur à l’IFAPME, ce dernier plaide pour un élargissement de l’offre de formation : “À Bruxelles, on pourrait très bien former des jeunes en reconversion. Je pense que le taux de chômage le permet. Ce sont des métiers manuels, concrets, durs, mais valorisants. Mais aujourd’hui, la tendance est plutôt à supprimer des classes.”

Pour l’heure, beaucoup de profils viennent de l’étranger. Aussi bien pour les saisonniers peu qualifiés que pour les très qualifiés. Les filières peinent à suivre.

Un risque de voir la bulle éclater ?

Le vin belge a clairement changé de statut. Longtemps perçu comme une curiosité ou un pari climatique, il s’impose aujourd’hui comme un segment à part entière, scruté par les amateurs comme par les professionnels. Mais derrière cette montée en puissance, certains s’interrogent : l’enthousiasme est-il proportionné à la réalité du terrain ? L’offre croissante trouvera-t-elle son public dans la durée ?

Vanessa Vaxelaire (Bioul) le constate : “Il y a eu une vraie vague d’installations ces dernières années. Beaucoup sont portés par la passion, mais certains sous-estiment les contraintes. Et certains abandonnent en cours de chemin.” Le risque d’un emballement n’est pas à exclure. Laurent Demarque (Krayenberg) le dit sans détour : “Il faut garder la tête froide. Le vin belge, c’est encore une aventure fragile. On peut difficilement supporter plusieurs mauvaises années d’affilée”.

La tension sur le marché est un autre signal faible. “Quand tu vends à 25 euros et que le client te compare à un chablis de vignes de 20 ans à 13 euros, tu dois justifier chaque centime. Il faut raconter, incarner, expliquer. Sinon, tu ne tiens pas”, avertit Simon Delforge (Tilice).

Face à ces défis, certains ont choisi la diversification. En mêlant vignes, gastronomie, œnotourisme et événements. Tous devront choisir la singularité. Pour durer, le vin belge doit rester fidèle à ce qui fait sa force : une viticulture à taille humaine, des bulles identitaires, des cépages adaptés, une approche durable. Et surtout, un lien sincère avec ses consommateurs.

2025 ne sera sans doute pas un tournant à elle seule. Mais si les bonnes années s’enchaînent, le secteur pourrait se consolider sérieusement.

Les vins belges en chiffres

Surface viticole958 hectares recensés en Belgique

• Flandre : 489 ha

• Wallonie : 469 ha

Nombre d’opérateurs viticoles

• Total : 321 domaines actifs

• Flandre : 192 producteurs

• Wallonie : 129 producteurs

Production 2024

• 1.225.747 litres (vs 3,43 millions de litres en 2023)

• Soit une baisse de 64 %