Le grand narratif économique de ces dernières années a été dominé par le spectre de l’inflation, réactivé après des décennies de sommeil.

Pourtant, au-delà des turbulences conjoncturelles liées aux chocs d’offre et aux politiques monétaires, une force structurelle bien plus profonde est à l’œuvre, capable d’exercer une pression déflationniste considérable sur nos économies : l’avènement et la généralisation de l’intelligence artificielle. Mais cette promesse d’une abondance à moindre coût n’est pas sans son corollaire, et celui-ci touche au cœur de notre modèle socio-économique : la valorisation du travail et, par extension, les salaires.

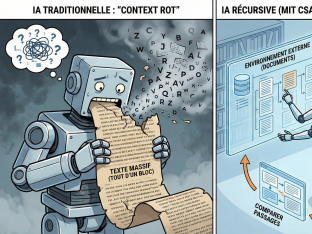

Historiquement, les grandes révolutions technologiques — de la machine à vapeur à l’électricité, puis à l’informatique — ont toujours été des vecteurs de gains de productivité massifs. L’intelligence artificielle pousse cette logique à un niveau exponentiel. Sa capacité à analyser des volumes de données inouïs, à optimiser des processus complexes, à automatiser des tâches cognitives et physiques, et à générer de l’information ou du contenu à une échelle sans précédent, réduit drastiquement le coût unitaire de production d’un bien ou d’un service.

Il suffit de penser à l’optimisation des chaînes d’approvisionnement, où l’intelligence artificielle prédit la demande avec une précision accrue, minimise les stocks dormants et les ruptures, et rationalise les itinéraires logistiques. Pensons aux usines « intelligentes » où les robots collaboratifs et les systèmes d’intelligence artificielle prédictifs éliminent les gaspillages, anticipent les pannes et maintiennent une production quasi continue. Pensons même aux secteurs tertiaires où les agents conversationnels, l’analyse de données financières ou juridiques, ou la création de contenu graphique et rédactionnel par l’intelligence artificielle transforment les modes opératoires.

Chacune de ces applications concourt à un même objectif : réduire l’intrant nécessaire à l’extrant. Moins d’erreurs, moins de temps, moins de ressources physiques et, inévitablement, moins de dépendance à la main-d’œuvre humaine pour certaines fonctions. Cette compression des coûts de production se traduit in fine par une pression à la baisse sur les prix à la consommation, pavant la voie à une ère potentiellement déflationniste. Une déflation non pas par contraction de la demande ou effondrement financier, mais par surabondance d’offre et efficience technologique.

Cependant, là où la déflation des prix pourrait apparaître comme une bénédiction pour le consommateur, elle soulève un dilemme profond pour le travailleur. La logique même de la réduction des coûts par l’intelligence artificielle repose, pour une part significative, sur la substituabilité du capital (l’intelligence artificielle) au travail.

Lorsque l’intelligence artificielle devient capable d’exécuter des tâches routinières, mais aussi de plus en plus complexes (diagnostic médical, analyse financière, conception d’ingénierie), la demande pour ces compétences humaines se contracte. Le prix de ces compétences sur le marché du travail — le salaire — subit alors une pression structurelle à la baisse. Pourquoi une entreprise paierait-elle cher une tâche qu’un algorithme peut accomplir avec une efficacité supérieure et un coût marginal quasi nul ?

Certes, l’intelligence artificielle crée de nouveaux métiers, des emplois de haute technicité liés à son développement, sa maintenance ou sa supervision. Ces profils hautement qualifiés verront probablement leurs salaires s’envoler. Mais cette élévation sera-t-elle suffisante pour compenser la dévalorisation intrinsèque de vastes pans de l’activité humaine, ceux dont le travail est le plus aisément modélisable ou automatisable par l’intelligence artificielle ? Je ne crois pas. Et la crainte est celle d’une polarisation accrue du marché du travail : une élite numérique très bien rémunérée et une masse de travailleurs dont les compétences sont soit dévalorisées, soit rendues obsolètes, entraînant une pression générale sur la masse salariale moyenne.

Le paradoxe d’une abondance matérielle à faible coût, rendue possible par l’intelligence artificielle, se confronte ainsi à la réalité d’une distribution potentiellement plus inégale des revenus, avec un pouvoir d’achat théorique élevé, mais une capacité réelle d’acquisition amoindrie pour ceux dont le revenu stagne ou diminue. On en revient inéluctablement au partage des gains de productivité de Karl Marx.

La déflation induite par l’intelligence artificielle ne sera donc pas un simple phénomène économique ; elle sera un puissant révélateur des tensions sociales et structurelles. Elle nous force à réévaluer la valeur du travail, à repenser les systèmes de protection sociale et à envisager des mécanismes de redistribution de la richesse que la productivité de l’intelligence artificielle ne manquera pas de générer.

Le défi n’est plus seulement de gérer l’inflation, mais d’anticiper et d’orchestrer la transition vers une économie où l’efficacité numérique est maximale, sans pour autant sacrifier la cohésion sociale ni la dignité du travail humain. C’est une équation complexe, où la prouesse technologique doit s’accompagner d’une profonde réflexion éthique et sociétale sur la juste répartition des dividendes de cette nouvelle ère.