Par définition, un outil comme l’intelligence artificielle (IA) semble neutre. En réalité, c’est l’utilisation que l’on en fait qui définit sa portée politique.

L’IA touche à des domaines centraux de la vie en société comme l’emploi, la sécurité, la vie privée, la culture, la souveraineté économique. De ce fait, elle devient immanquablement politique, car chaque décision sur son encadrement implique des choix de société : qui contrôle les algorithmes, au profit de qui, dans quel but et avec quelles limites ?

Les débats sur l’intelligence artificielle échappent donc aux clivages politiques habituels, mais ils tracent tout de même des lignes sensibles. À gauche, la méfiance domine, car on redoute les pertes d’emploi, la surveillance de masse, la concentration du pouvoir entre quelques géants du numérique, ou encore la reproduction des inégalités par les algorithmes. L’IA y est envisagée comme un outil à encadrer, à rendre éthique, transparente et collective. À droite, le discours valorise davantage l’innovation, la compétitivité et la souveraineté technologique. On y défend une régulation allégée, un environnement favorable aux entreprises et une vision de l’IA comme moteur de croissance et de puissance économique. Un outil qui sert surtout à optimiser.

À l’échelle mondiale, le débat sur l’intelligence artificielle quitte la sphère politique pour rejoindre celle de la géopolitique. Aux États-Unis, l’innovation se déploie à grande vitesse, portée par le marché et une régulation minimale qui favorise les géants du numérique. L’Europe, elle, cherche à s’imposer comme une puissance régulatrice, en défendant une approche éthique et protectrice à travers des cadres comme l’AI Act. La Chine, de son côté, inscrit l’IA dans une logique de planification et de contrôle, au service d’un modèle d’État centralisé. Trois manières d’envisager la technologie, trois visions du monde qui traduisent moins une opposition politique qu’une bataille d’influence et de souveraineté.

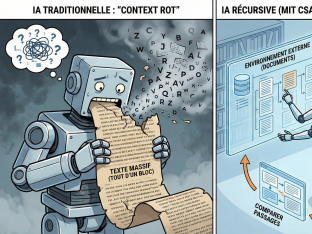

Intrinsèquement, l’IA n’est donc sans doute pas politique, mais elle le devient dès lors qu’on lui délègue une part du discernement humain. Sa logique, héritée de l’utilitarisme formulé par le philosophe Jeremy Bentham, consiste à calculer, à optimiser, à chercher le meilleur résultat pour le plus grand nombre. Mais là où la philosophie du 18e siècle cherchait encore un équilibre entre raison et morale, la machine, elle, applique le calcul sans conscience. Tout dépend alors de la main qui la programme et de la valeur qu’on choisit de maximiser.

Plus qu’un simple outil, l’IA agit comme un miroir de nos politiques et reflète les priorités et les aspirations de la société qui la conçoit. Et à l’heure où les géants du numérique dominent le paysage, les priorités semblent pencher vers la performance et la compétitivité, au détriment parfois de la régulation et du bien commun. Pour autant, peut-on dire que l’intelligence artificielle est de droite ?