L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle générative, à l’image de ChatGPT ou Claude, promettait une démocratisation du savoir et une stimulation sans précédent des capacités cognitives humaines. Il se pourrait bien que l’effet soit exactement inverse.

Alors que les modèles d’IA deviennent capables de rivaliser, voire de dépasser, le niveau intellectuel de chercheurs nobélisés d’ici 2026, selon Dario Amodei, cofondateur d’Anthropic, on observe déjà une baisse inquiétante de l’effort intellectuel chez les étudiants. En Grande-Bretagne, 88 % d’entre eux utiliseraient ChatGPT pour rédiger leurs devoirs. Beaucoup ne lisent même plus les textes à étudier : ils se contentent de recycler les synthèses produites par la machine. Le résultat ? Une érosion des compétences analytiques, une dépendance croissante aux algorithmes et un affaissement généralisé de l’esprit critique.

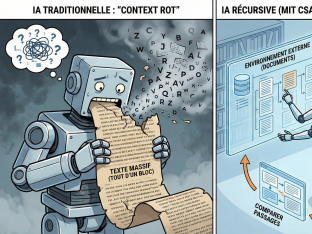

Ce phénomène ne se limite pas aux étudiants. Dans plusieurs professions, l’usage intensif de l’IA entraîne une déqualification par non-exercice : à force de déléguer, on désapprend. Loin d’assister à une “augmentation” des capacités humaines par la technologie, nous sommes en train de produire une génération dont le cerveau se repose, s’atrophie, se déconnecte.

Loin d’assister à une “augmentation” des capacités humaines par la technologie, nous sommes en train de produire une génération dont le cerveau se repose, s’atrophie, se déconnecte.

L’université, lente à réagir, peine à adapter ses méthodes. Les examens classiques sont contournés par des outils génératifs. Les cours théoriques peinent à retenir l’attention d’élèves devenus gestionnaires d’assistants numériques. Le contraste est saisissant : l’IA progresse, l’intellect humain régresse. Le divorce est consommé.

Mais cette tendance n’est pas irréversible. Il est encore possible de réconcilier innovation technologique et exigence pédagogique, à condition d’accepter une refonte profonde de l’enseignement supérieur. Il faut inventer des méthodes d’évaluation à l’épreuve de l’IA : oraux, débats contradictoires, dissertations en temps limité, résolution collective de problèmes. Il faut valoriser la mémoire active, l’effort, la curiosité, l’originalité. Il ne s’agit pas de se couper de l’IA, mais de réapprendre à penser avec elle, sans s’y soumettre aveuglément.

À long terme, le risque n’est pas seulement économique ou éducatif : il est civilisationnel. Si nous ne retrouvons pas le goût de l’effort intellectuel, nous aurons formé une génération de consommateurs de savoir, non de producteurs. Un public passif, à la merci des modèles qu’il ne comprend plus.

À l’heure où la Belgique, comme la France, s’interroge sur la refonte de son système éducatif, cette alerte venue du monde universitaire mérite une attention urgente. La compétition mondiale ne se gagnera pas avec des cerveaux sous-traités à l’IA. Il est temps de relever le niveau d’exigence — pour ne pas devenir les nains numériques d’un monde dirigé par des géants d’algorithmes.

Une carte blanche de Laurent Alexandre (médecin et essayiste), Olivier Babeau (président de l’Institut Sapiens) et Alexandre Tsicopoulos (étudiant en droit)