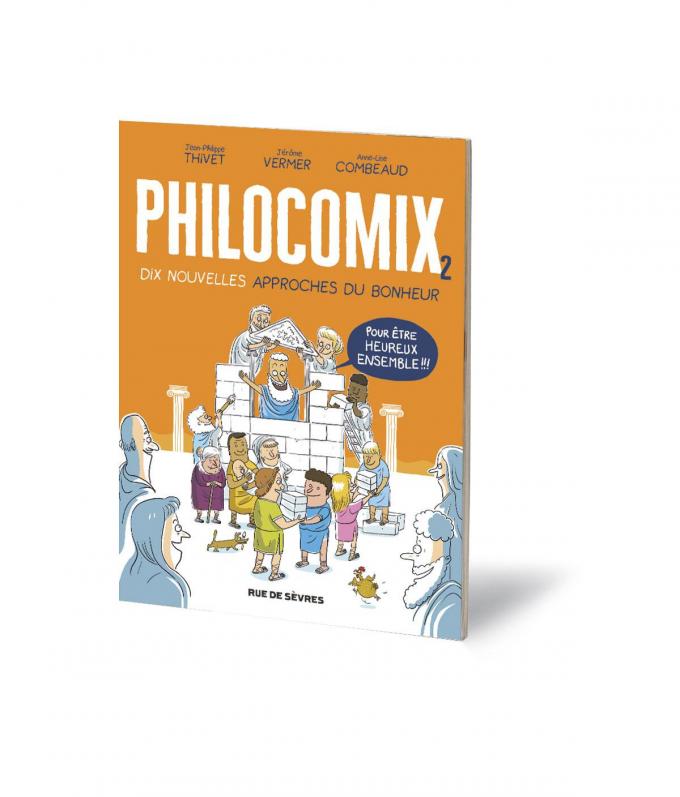

En prenant soin de soi, on prend soin des autres. L’antienne a été répétée tout au long de ces mois de confinement. En une phrase sont réunies les recettes du bonheur individuel et collectif. C’est dire si le deuxième volume de Philocomix tombe à point. En 2017, en 10 chapitres et autant de philosophes, Jérôme Vermer, Jean-Philippe Thivet et Anne-Lise Combeaud partageaient ainsi avec nous diverses approches du bonheur, passant d’Epicure à Descartes – entre autres – et jonglant avec des concepts pas toujours simples. La pédagogie du propos tout autant que son accessibilité nous avaient alors conquis, ne négligeant pas l’humour comme meilleure courroie de transmission.

J’ai semé une petite graine. Celle du bonheur collectif.

Dans cette suite, le trio remet le couvert, mais avec un angle différent. On y parle, certes, toujours du bonheur mais non plus individuel : celui qui fait société. ” Notre question de départ, explique Jérôme Vermer, agrégé de philosophie qui assure le background théorique, était : comment faire bonheur ensemble, sous un angle collectif ? Les philosophes choisis ne prononcent pas forcément le mot ‘bonheur’, qui n’est pas en tant que tel un objet d’étude mais plus un thème. A nous d’articuler tous ces concepts philosophiques avec, en filigrane, cette quête du bonheur. ”

De l’Antiquité à nos jours

Vaste question donc, et de multiples réponses que les auteurs sont allés piocher depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. On commence ainsi avec Aristote et sa recette de l’amitié véritable basée sur une intention désintéressée. Où l’on rappelle, dans la foulée, que l’Athènes du 4e siècle avant J.-C. tente de se remettre des visées macédoniennes et de recouvrer une stabilité politique. Et qu’avec son Lycée, Aristote distille ses leçons en marchant (la fameuse école des péripatéticiens). ” La première question que l’on se pose, enchaîne Jean-Philippe Thivet, coscénariste, est de savoir si l’on est capable de prendre un concept et d’en faire de la bonne BD. ” Réponse affirmative, répondra-t-on en lecteur attentif. ” La recontextualisation permet une chose : l’incarnation, explique le scénariste. Pour faire de la BD, vous avez besoin de personnages qui permettent au récit de susciter de l’empathie. Nous souhaitons nous adresser à un public assez large. ” Anecdotes, détails graphiques et humour désamorcent des démonstrations qui pourraient paraître pompeuses. Elles sont ici instructives sans pour autant tomber dans le ” conseil consommateur “. Les philosophes ne sont en effet pas pris ici pour des coachs de vie. ” On ne fait pas de la philosophie pour qu’elle soit utile, poursuit Jérôme Vermer. On donne des pistes qui permettent de rendre intelligibles des concepts parfois complexes. Il ne s’agit pas de faire l’apologie d’untel ou untel mais bien de mettre en perspective. On a tâché d’en prendre 10 qui ne se contredisent pas mais qui nous semblaient complémentaires. ”

Le verbe et le trait

Le Léviathan désiré par Thomas Hobbes au terme de la guerre civile anglaise, l’égalité hommes-femmes pensée par John Stuart Mill en pleine révolution industrielle, la responsabilité selon Jean-Paul Sartre à l’aune des Trente Glorieuses…, voilà quelques-unes des leçons de philo d’un ouvrage qui manie parfaitement le verbe et le trait. ” Nous essayons de ne former qu’un seul auteur “, souligne Jean-Philippe Thivet en saluant le formidable travail graphique d’Anne-Lise Combeaud.

Plébiscité notamment dans les écoles, Philocomix 1 constituait un peu l’outil manquant des enseignants. Mais par sa capacité à faire résonner (et raisonner) en regard avec l’actualité, Philocomix 2 ne doit certainement pas se cantonner aux salles de classe : tout lecteur y trouvera les portes d’entrée à cette formidable histoire de la pensée.