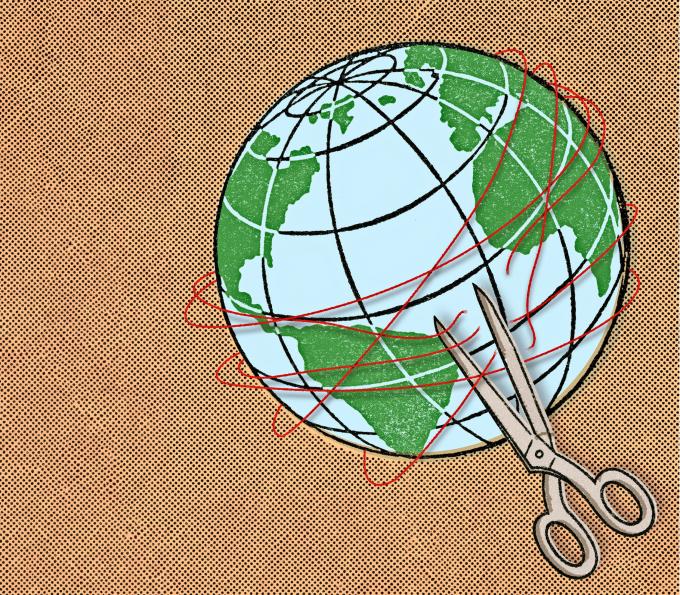

Tarifs douaniers, chaînes de production chamboulées, exportations à l’arrêt…: la mondialisation malmenée

Pierre-Henri Thomas

Journaliste

Journaliste

Source: Trends-Tendances

6 min. de lecture

Lire plus de:

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici