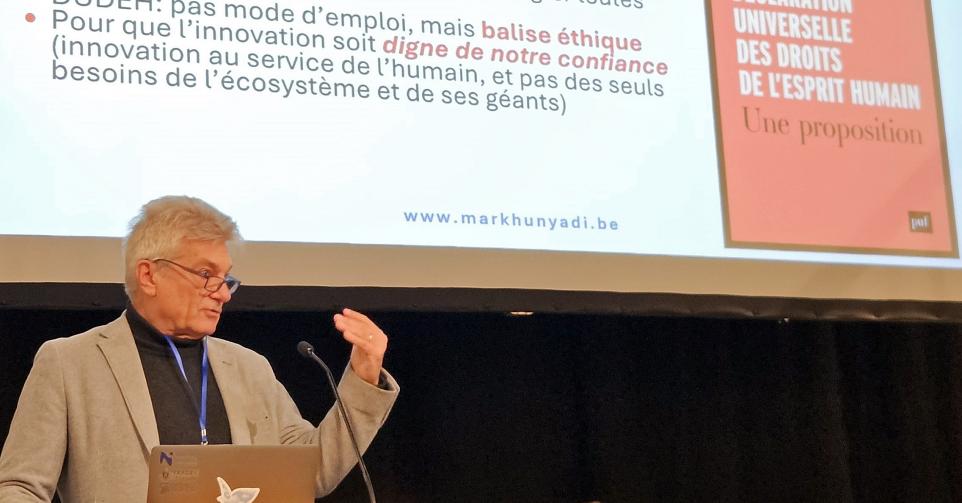

Le philosophe Mark Hunyadi alerte sur l’emprise croissante des algorithmes et appelle à protéger “l’esprit humain” face à une société de plus en plus numérique.

Le philosophe suisse Mark Hunyadi, professeur de philosophie sociale, morale et politique à l’UCLouvain, n’a pas esquivé les enjeux du moment lors du Forum de l’éducation à la citoyenneté numérique. Il intervenait autour du thème “Vivre parmi les algorithmes”, un intitulé qu’il jugeait “parfaitement choisi”, car le cœur du problème tient selon lui dans le mot vivre. « Le numérique ne transforme pas seulement nos aptitudes cognitives. Il transforme nos comportements, notre existence même et notre manière d’habiter le monde. »

Le numérique, nouvel intermédiaire obligatoire

Hunyadi estime que le débat public reste trop focalisé sur les risques cognitifs, comme la désinformation ou la perte d’attention. Il y voit une erreur d’échelle.

« Ce qui est en jeu aujourd’hui n’est pas seulement notre rapport à la vérité. C’est notre manière d’entrer en relation avec le monde. » Le numérique s’impose, selon lui, comme un passage obligé pour accomplir presque n’importe quelle action. S’inscrire à l’université, réserver un restaurant, accéder à un service public : tout passe désormais par une interface. « Nous développons un méta-réflexe qui consiste à nous en remettre aux machines dès qu’il y a une question ou une action à accomplir. » Ce réflexe n’a rien d’anodin. Il modifie, dit-il, la condition humaine elle-même. Or ce devenir se construit entre les mains d’acteurs privés dont les intérêts ne coïncident pas nécessairement avec ceux du public.

L’Europe multiplie les régulations, mais Hunyadi constate qu’elles ne freinent rien. « Aucune régulation n’a enrayé l’expansion planétaire de l’écosystème numérique. Aucune n’a modifié le rapport des citoyens aux technologies. » Il rappelle que l’Union européenne porte un projet de digitalisation constante de la société. L’arrivée du portefeuille d’identité numérique, le “wallet”, en est pour lui la démonstration la plus éclatante. « Dès 2026-2027, nous aurons dans nos téléphones toutes les données qui permettront de nous identifier pour consommer, étudier ou travailler. Le numérique deviendra l’intermédiaire obligé entre nous et le monde. »

Un chiffre l’a particulièrement frappé. En France, entre 2022 et 2025, la défiance envers l’intelligence artificielle a doublé. « Les gens sont inquiets, et ils ont raison de l’être. Mais nous continuons à confier nos vies aux machines parce que nous n’avons plus le choix. Notre confiance devient une confiance par défaut. » Hunyadi souligne que cette inquiétude collective ne trouve aujourd’hui aucun cadre politique ou juridique capable d’y répondre. « Nous ne sommes pas équipés pour faire face aux effets anthropologiques du numérique. Ni politiquement, ni moralement, ni juridiquement. »

Une société “cybernétique”

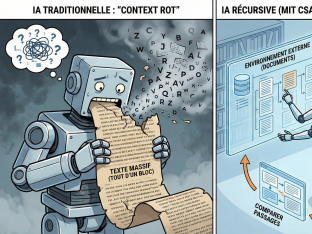

Pour expliquer cette transformation, il utilise le fonctionnement des plateformes de streaming. « Netflix n’est rien d’autre qu’un système cybernétique. Input, traitement, output, feedback. Le processus est bouclé et il s’ajuste en permanence à nos comportements. Nous pourrions très bien vivre dans une société entièrement numérique, qui respecterait tous les droits individuels, et pourtant nous serions entrés dans une société cybernétique, où chaque comportement est traité comme un flux d’information. » Pour le philosophe, les droits individuels deviennent alors insuffisants, car ils protègent la liberté personnelle mais pas l’intégrité de l’esprit humain face à la logique des machines.

Hunyadi défend cette thèse depuis plusieurs années. Son ouvrage Déclaration universelle des droits de l’esprit humain propose une réforme profonde du cadre normatif actuel. « Les droits individuels ne suffisent plus. Ils ne nous protègent pas de cette dépendance massive aux machines. » Il avance deux pistes. Déclarer l’esprit humain patrimoine commun de l’humanité. Et adopter une déclaration internationale qui définirait explicitement les droits de l’esprit humain, un étage supplémentaire au-dessus des droits actuels.

Il rappelle que nous agissons déjà implicitement dans ce sens. « Lorsqu’on veut interdire l’accès des plus jeunes aux réseaux sociaux, on ne le fait pas au nom de leurs libertés. On le fait pour protéger leur esprit. Nous protégeons déjà l’esprit humain, mais sans cadre normatif pour le dire. »

Pour conclure, Hunyadi résume l’enjeu en une phrase sobre. « Le numérique peut devenir une opportunité pour la société, mais seulement s’il s’accompagne d’un cadre éthique qui protège l’esprit humain. » Et il avertit. « Sans ce cadre général, toutes les solutions locales, école par école ou famille par famille, resteront fragiles et contestables. » Le philosophe affirme qu’il est temps de dépasser la simple question des usages pour s’interroger sur la manière dont nous voulons vivre avec les technologies. L’enjeu porte moins sur nos outils que sur notre avenir commun. La question n’est plus de savoir comment utiliser le numérique, mais comment vivre avec lui.