Même derrière des activités illégales, il y a souvent un modèle économique. Ainsi, le kidnapping est, dans certains pays, une source de revenus. Et un risque réel pour les employés de multinationales étrangères.

Dans certains pays, ces types d’enlèvements sont si fréquents qu’il s’est même développé une forme de « marché du kidnapping ». Un rapport de Crisis24, un gestionnaire de crise spécialisé dans les enlèvements, montre qu’au Mexique, de 2019 à 2023, il y a eu environ 5 000 enlèvements, dont 14 % des otages étaient des étrangers qui étaient en moyenne enlevés pendant deux jours contre une rançon de 50 000 dollars.

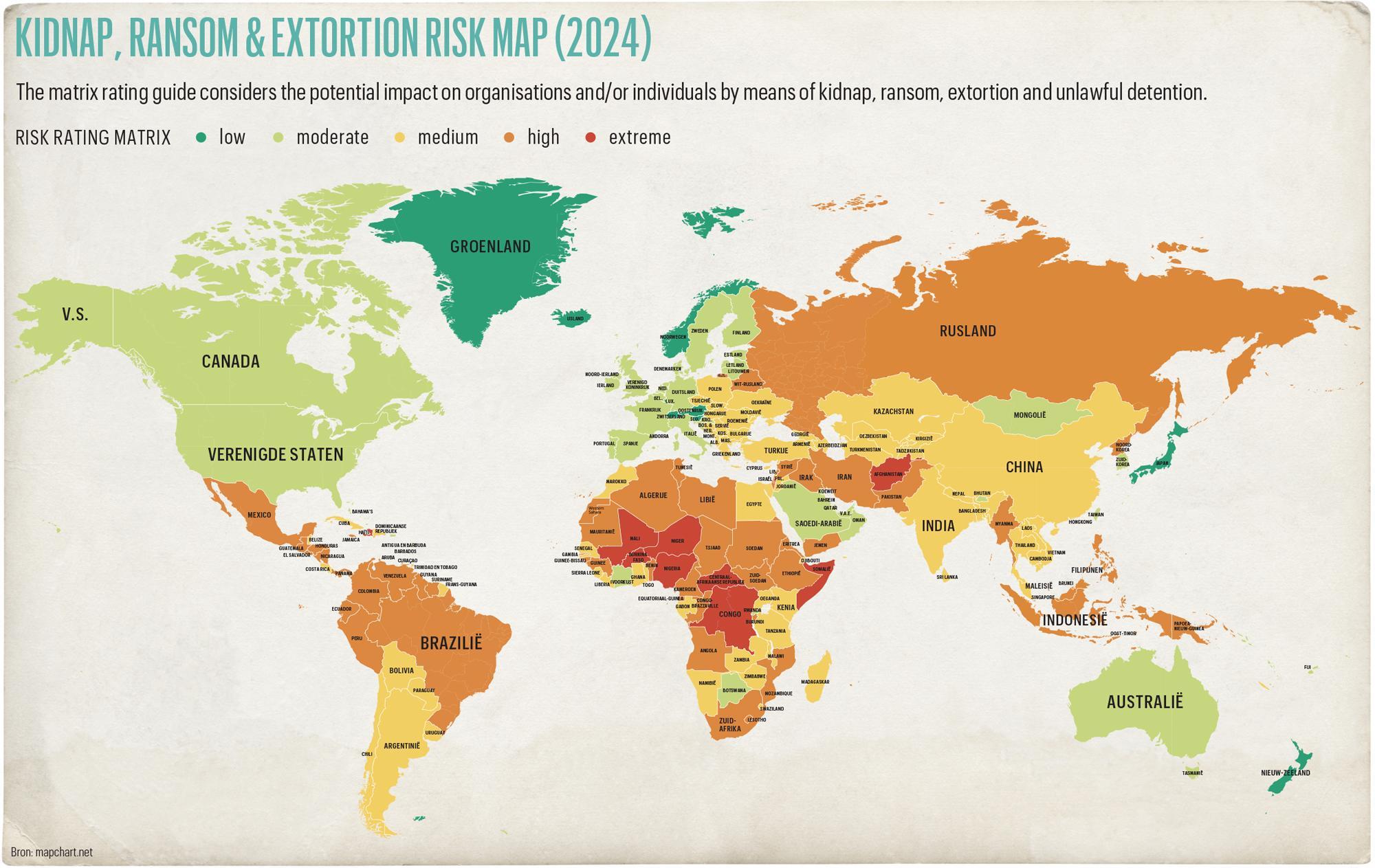

Au Nigeria, il y a eu 7 000 enlèvements, avec 5 % de victimes étrangères qui étaient en moyenne gardées en otage treize jours et libérés contre une rançon moyenne de 7 000 dollars. En Afrique du Sud, il s’agissait de 37 000 enlèvements, dont 40 % étaient des étrangers qui étaient libérés en moyenne après onze jours contre une rançon de 10 000 dollars. Les pays à haut risque pour les enlèvements se situent donc surtout en Amérique latine, en Afrique, et au Moyen-Orient.

Trois acteurs principaux

Même si le kidnapping est illégal, une interaction subtile entre différentes parties fait en sorte qu’il existe dans le marché des enlèvements quelque chose qui s’apparente à de la bonne gouvernance. Un ensemble d’usages et de règles tacites veille à ce que les graves dérapages et les souffrances humaines restent relativement limités.

Il y a dans ce secteur trois acteurs principaux : les ravisseurs, les consultants spécialisés dans la prévention et la gestion des enlèvements et les assureurs.

Il existe en effet un petit groupe d’assureurs qui propose des assurances contre les enlèvements et les rançons. Elles sont appelées polices K&R, pour kidnap and ransom. Ces assurances sont destinées aux entreprises et organisations ayant des employés dans des pays à haut risque.

« Quatre assureurs souscrivent la majorité des polices K&R et ce, pour des montants importants. D’autres assureurs proposent également ces polices, mais réassurent ensuite le risque auprès de Lloyd’s de Londres », explique Anja Shortland. Elle est professeure en économie politique au King’s College de Londres et a mené une recherche approfondie sur les enlèvements transnationaux contre rançon. Son livre Kidnap. Inside the Ransom Business, publié en 2019, est désormais une référence sur le sujet.

Lloyd’s de Londres est le plus grand marché d’assurance au monde. C’est là que des acteurs très spécialisés et sophistiqués assurent les risques les plus complexes et inhabituels, comme les kidnappings. Les principaux assureurs K&R comprennent notamment AIG, Chubb et Hiscox.

« Lloyd’s détient, en tant que club, le monopole sur les assurances K&R et établit le protocole associé. Au sein du club, il y a concurrence entre les assureurs qui couvrent les risques K&R », précise Anja Shortland.

« Pour les assureurs, il est essentiel de récupérer le plus possible de victimes en bonne santé. Car personne ne s’assurera si la probabilité d’un bon dénouement n’est que de 50 %. »

Un plan B solide

La prévention est, comme pour d’autres assurances, également cruciale dans le cadre des assurances contre les enlèvements. « Tous les assureurs veulent, par pur intérêt, réduire au maximum le risque qu’ils assurent afin de limiter leurs pertes potentielles. C’est pourquoi leurs produits K&R pour les entreprises incluent des formations spécifiques et des sessions de prévention pour apprendre à éviter au maximum les risques d’enlèvement », explique Anja Shortland.

De plus, les assureurs doivent disposer d’un plan B très solide au cas où un enlèvement surviendrait, ajoute-t-elle. « Ils font tout pour l’éviter, mais si cela arrive, il faut ramener le plus possible de victimes saines et sauves. Sans cela, ils n’ont pas de produit, car personne ne s’assurera si la probabilité d’une issue favorable est seulement de 50 %. Or les entreprises ont la responsabilité d’assurer la sécurité de leurs salariés travaillant dans de telles zones. »

Pour les entreprises actives dans des pays à haut risque, une police K&R n’est donc pas un luxe superflu. « Chaque entreprise doit réaliser sa propre analyse des risques. Selon le secteur, les pays d’activité et les destinations de leurs employés, elle décide si une telle police est utile ou si elle préfère assumer ces risques elle-même. Les entreprises qui souscrivent à une assurance de ce type ne le clament évidemment pas sur tous les toits », explique Bart Smets, président de Belrim, l’association belge des gestionnaires de risques. « Le risque d’enlèvement est généralement relativement faible, mais avec de lourdes conséquences s’il survient. C’est pourquoi, pour la plupart des entreprises, la prime d’une police K&R représente une part relativement faible du coût total des assurances », ajoute-t-il.

« Les gestionnaires de crise réagissent très rapidement et de manière déterminée, ce qui augmente considérablement les chances d’une issue favorable. À condition, bien sûr, d’avoir été enlevé par des kidnappeurs professionnels. »

Pas de chambre au rez-de-chaussée

Quand une prise d’otage se produit malgré tout, un autre acteur principal entre en scène. Le gestionnaire de crise spécialisé dans la prévention et la gestion des cas d’enlèvement. Un groupe restreint qui intervient dès qu’une police K&R est activée.

« Seules quelques personnes connaissent l’existence d’une telle police et seules elles peuvent l’activer », explique Peter Doherty, responsable de la gestion de crise chez le consultant S-RM. « Dans les 15 minutes, elles reçoivent un appel de notre part, afin que nous puissions cartographier les premiers risques. Peu après, un de nos consultants est auprès de l’entourage de l’otage pour leur donner les conseils appropriés sur ce qu’ils doivent faire et surtout ne pas faire. »

Les gestionnaires de crise sont l’atout majeur des assurances K&R

Ces gestionnaires de crise sont l’atout majeur des assurances K&R. « Le montant assuré dans ces polices est moins important, mais ce sont les consultants de crise qui sont cruciaux », déclare un chief risk officer (CRO) d’une multinationale belge. « Nous avons activé la police plusieurs fois et ils réagissent très vite et avec détermination, ce qui augmente considérablement les chances d’une bonne issue. À condition, bien sûr, d’avoir la « chance » d’être enlevé par des kidnappeurs professionnels.»

Les gestionnaires de crise sont également essentiels en phase préventive. «Lorsque nous envoyons des personnes dans un pays à haut risque, elles suivent d’abord une formation complète. Cela concerne comment se comporter, quels vêtements porter ou éviter, qu’elles ne doivent pas prendre une chambre au rez-de-chaussée ou au premier étage, etc. », explique le CRO. « Nous planifions ces séjours de manière très stricte. Les sociétés de transport qui déplacent nos collaborateurs et tous les lieux de séjour sont fixés. Plusieurs itinéraires à différents moments entre l’hôtel et d’autres lieux sont planifiés. Il ne faut pas emprunter tous les jours à la même heure le même chemin pour aller au travail. Les interprètes et autres personnes accompagnant nos collaborateurs dans ces pays sont soigneusement contrôlés par les consultants en risques. »

Il existe en effet deux circuits d’enlèvements : d’une part, les enlèvements express où les auteurs espèrent encaisser rapidement, mais pas forcément beaucoup d’argent. Ceux-ci durent souvent un jour ou moins. Mais dès qu’ils réalisent que l’otage est riche ou travaille pour une grande entreprise, ils le vendent à d’autres ravisseurs, qui visent de grosses sommes et prennent le temps nécessaire, parfois plusieurs semaines.

Vente de garage

Les gestionnaires de crise ne négocient pas directement avec les ravisseurs. Ils accompagnent et conseillent les proches de l’otage, sans les contraindre à quoi que ce soit. « Nous les préparons à la montagne russe émotionnelle à laquelle ils seront confrontés dans les jours ou semaines suivants. Les ravisseurs formuleront des exigences à un rythme soutenu, fixeront des délais, exerceront des pressions, menaceront de violence, etc. Nous aidons l’entourage de la victime à garder son sang-froid, car les ravisseurs feront pression pour en tirer le maximum financièrement », explique Peter Doherty.

Ce qu’il ne faut absolument pas faire, c’est dire à ses ravisseurs que tu es assuré pour un million. Cela annule immédiatement ta police d’assurance

L’idée est que les membres de la famille ou proches négocient avec les ravisseurs, déclare Anja Shortland. « À ce moment, tout tourne autour de l’attente que tu crées chez les ravisseurs. Il faut leur présenter un scénario dans lequel l’otage et son entourage ne disposent pas de beaucoup d’argent. Il ne faut absolument pas dire aux ravisseurs que la personne dispose d’une assurance d’un million. Cela annule immédiatement la police. Plus on peut semer le flou sur qui est exactement la personne détenue par les ravisseurs, mieux c’est. »

Une dynamique propre

La négociation qui suit au sujet de la rançon a sa propre dynamique. « Il n’y a pas de prix sur une vie humaine. Notre seul objectif avec ces négociations est de libérer rapidement et en toute sécurité la victime », dit Peter Doherty. Il ne souhaite pas trop entrer dans les détails de ce processus, afin de ne pas donner d’informations à la partie adverse.

Dans les pays où les enlèvements sont fréquents, il se forme comme un tarif de marché pour les rançons. Les assureurs et gestionnaires de crise connaissent ces tarifs dans les différentes régions. C’est une connaissance cruciale pour pouvoir négocier.

« Cela montre encore une fois combien l’information est importante sur ce marché. Si l’on sait que dans une région donnée, les attentes des ravisseurs sont autour de 30 000 dollars, même s’ils demandent un million, on commence par exemple à 18 000. Ensuite, tu montes lentement vers ce tarif de marché, de 18 à 22 à 26,5.

Plus c’est lent, mieux c’est

Plus c’est lent, mieux c’est. Pour que, au moment où l’on signale aux ravisseurs que l’on pourrait encore réunir quelques centaines d’euros avec une vente de garage, ils ne trouvent plus cela intéressant d’attendre. Il ne faut pas tout de suite mettre le maximum que l’on peut débloquer. Il faut donner aux ravisseurs l’impression que l’on a tout le temps du monde », dit Anja Shortland. Même si chaque jour qui passe augmente les coûts et les risques qu’il arrive quelque chose d’imprévu à la victime.

Les gestionnaires de crise qui maîtrisent ce processus sont d’un type particulier, explique Anja Shortland. « Charismatiques, imperturbables. Ce sont généralement d’anciens militaires d’élite ou policiers. » Ce sang-froid contrebalance la tendance des proches de l’otage à se laisser guider par leurs émotions. « Nous basons nos conseils et notre accompagnement sur nos expériences dans ce type d’affaires, sur les meilleures pratiques récentes et notre connaissance du pays ou de la région concernée. Nous les aidons à comprendre ce processus et comment s’y retrouver », conclut Peter Doherty.

La partie émergée de l’iceberg

Les polices K&R couvrent le montant de la rançon, mais l’entourage de l’otage doit d’abord réunir cette somme par ses propres moyens. Ils ne peuvent pas simplement forcer le coffre-fort de l’assureur K&R. « C’est aussi un mécanisme qui aide à éviter que les paiements de rançon ne dérapent. Les familles et proches doivent vraiment réfléchir et faire des efforts pour rassembler l’argent, parfois sous le radar de la police et de la justice. Cette dynamique crée aussi des attentes chez les ravisseurs. Si cette discipline est rompue, cela perturbe le marché », explique Anja Shortland. Il y a des années, certains propriétaires de cargos capturés par des pirates somaliens payaient trop rapidement une rançon pour récupérer au plus vite leurs bateaux. Les attentes des pirates ont alors augmenté et les demandes de rançon ont grimpé, déséquilibrant le marché.

L’information si importante pour la gouvernance du marché de l’enlèvement n’est cependant pas publique et se trouve surtout entre les mains des assureurs et gestionnaires de crise. « Le fait qu’ils calculent des primes d’assurance et que les risques K&R soient encore assurables signifie qu’ils disposent des données nécessaires », dit Anja Shortland. « Notez bien, seulement 20 % des enlèvements sont signalés. Les cas connus ne sont que la partie émergée de l’iceberg », ajoute Peter Doherty.

Une augmentation inquiétante

En même temps, il observe une augmentation inquiétante. « Au cours des deux dernières années, nos interventions ont augmenté de 70 à 80 % par rapport aux années précédentes. Nous voyons une augmentation chaque année, mais ces dernières années elle a été exponentielle. Nous traitons en moyenne environ 90 cas par an », déclare-t-il.

« Les risques géopolitiques plus larges ont augmenté. Au cours des 18 derniers mois, plus de 60 élections ont eu lieu dans le monde, parfois dans des endroits où la moindre étincelle peut provoquer des troubles, comme des émeutes, ce qui nécessite des évacuations. La volatilité a considérablement augmenté dans beaucoup de régions du monde. »

Malgré la nature criminelle et les conséquences parfois traumatiques des enlèvements, les règles tacites et du marché font que la plupart des otages reviennent sains et saufs.

Anja Shortland cite dans son livre des données sur les enlèvements entre 2000 et 2014, montrant que 2,5 % des otages décèdent, principalement à cause d’une mauvaise santé ou d’une tentative de sauvetage ou d’évasion ratée. Selon la source, ce pourcentage varie entre 0 et 3 %. « Au cours des neuf dernières années, nous avons ramené tous les otages en sécurité chez eux », dit Peter Doherty.

L’histoire de Frank

Frank* vit depuis déjà trois ans dans l’une des plus grandes villes d’Amérique latine. Il y dirige une filiale d’une multinationale belge. Comme à son habitude, il rentre chez lui le soir venu. A l’image de beaucoup d’autres dans cette ville, sa maison est entièrement entourée de murs. Car ici la rue est une jungle et on n’est en sécurité que dans sa voiture ou à l’intérieur de sa maison.

Ce soir-là Frank arrive devant sa porte. Il descend en téléphonant pour l’ouvrir, lorsque deux hommes et deux femmes l’interpellent. Il leur fait signe qu’il est en ligne, mais avant qu’il ne s’en rende bien compte, ils l’obligent, sous la menace d’une arme, à s’asseoir à l’arrière de sa voiture avant de prendre la fuite. Ce qu’il ressent alors dans tout son corps, il ne l’avait jamais ressenti auparavant. Dans la maison, sa femme Jasmijn l’attend avec leur fille de onze jours.*

Un voisin a rapidement prévenu Jasmijn que leur portail est resté ouvert. Dans ce quartier, un portail ouvert signifie que quelque chose ne va pas. Elle appelle au bureau de Frank et réalise qu’il aurait déjà dû être rentré. Son employeur comprend immédiatement la situation, active l’assurance kidnapping et fait appel à Ellis, un expert chevronné ayant déjà négocié dans trente cas d’enlèvement. Ellis appelle Jasmijn, lui explique ce qui va se passer et la prépare. « Dans l’heure qui suit, tu recevras un appel des kidnappeurs, et ils vont te poser toutes sortes de questions. »

Pendant ce temps, les ravisseurs ont transféré Frank dans une autre voiture, les yeux bandés, ce qui lui fait rapidement perdre toute notion du temps et du lieu. À un moment donné, ils le forcent, allongé sur la banquette arrière, un coude sur la gorge, à appeler Jasmijn et à lui raconter ce qui se passe. En espagnol, pour qu’ils puissent suivre la conversation. Jasmijn prévient Ellis qui la guidera tout au long de la nuit.

Les ravisseurs ont installé Frank dans une maison. Ils lui posent diverses questions sur la somme d’argent qu’il possède chez lui. Ils appellent plusieurs fois sa femme avec les mêmes questions et recoupent les histoires. Ellis aide Jasmijn pendant les conversations, veillant à ce qu’elle reste ferme et ne modifie pas son récit sous la pression des questions.

Elle doit convaincre les ravisseurs qu’il n’y a pas grand-chose à gagner. Ellis veut coûte que coûte que Frank reste une prise de moindre importance pour ses ravisseurs.

Frank garde lui le silence, même si son imagination s’emballe parfois. « Ne rien accepter à manger ou à boire, on ne sait pas ce que ça contient. » Il somnole un peu. Une fois, il demande à aller aux toilettes, le jour se lève. Par moments, la tension monte, comme lorsqu’il ne se souvient plus du code de la carte bancaire de sa femme, ce qui lui vaut quelques coups et des menaces de lui arracher les ongles des orteils. Quand cela ne se produit pas, il reprend un peu confiance.

Les ravisseurs exigent que Jasmijn apporte elle-même tout l’argent qu’elle a à la maison et puisse retirer. Alors seulement ils libéreront Frank. « C’est impossible», dit-elle, avec un bébé nouveau-né à la maison. Un collègue de Frank apportera l’argent. En réalité, c’est un collègue d’Ellis. Celui-ci conduit jusqu’au lieu convenu, descend de la voiture, finit en sous-vêtements et laisse l’argent – environ 2 000 dollars – aux ravisseurs.

Ceux-ci conduisent ensuite Frank, qui est toujours les yeux bandés, en ville, arrêtent la voiture et ordonnent : « Descends, marche 100 mètres sans te retourner, tourne au coin et ta voiture est là. » Il fait comme ordonné. Sa voiture n’est pas là, mais à ce moment-là il ressent une première vague de soulagement. Toujours désorienté, sa chemise déchirée, il essaie de comprendre où il est. Il pense à comment rentrer chez lui. Après avoir cherché un moment, il prend les transports en commun. Environ 24 heures après son enlèvement, Frank est de retour chez lui, auprès de sa femme Jasmijn et d’Ellis.

Frank et Jasmijn sont des pseudonymes. Leurs vrais noms sont connus de la rédaction de Trends