La place Vendôme est le cœur battant et la vitrine internationale de l’industrie de la joaillerie depuis 1812.

Aux derniers étages des boutiques phares de Boucheron et Chaumet, sous les toits de la place Vendôme, on a l’impression que le XXIe siècle n’a pas encore commencé. Dans ces petites salles mansardées aux plafonds bas, derrière des portes lourdement sécurisées, des joailliers, des sertisseurs et des polisseurs en blouse blanche se penchent sur des colliers, des diadèmes et des bracelets. Le joaillier est un sculpteur en miniature. Le sertisseur fixe les pierres précieuses dans leur carcasse métallique. Le polisseur frotte les bijoux avec du papier de verre (ou avec de la cire et du fil, parfois aussi avec du cuir) jusqu’à ce qu’ils scintillent et brillent comme des miroirs, et que toute imprécision soit éliminée.

Au niveau de la rue, presque chaque vitrine dévoile une fortune de pierres précieuses étincelant sous une lumière filtrée et des projecteurs. Car dans les anciens hôtels particuliers de la place Vendôme, on fabrique encore quelques bijoux ici et là, mais l’accent reste surtout mis sur la vente, dans des boutiques richement décorées, souvent dotées de discrets salons privés.

Un peu d’histoire : la place Vendôme a été aménagée entre 1698 et 1728 sous le nom de place des Conquêtes, en l’honneur des victoires de l’armée de Louis XIV, notamment aux Pays-Bas. Lorsque les conquêtes cessèrent, la place changea de nom pour devenir place Louis-le-Grand, ornée d’une gigantesque statue du Roi-Soleil à cheval.

La place se trouvait sur le terrain de l’Hôtel Vendôme (« hôtel » au sens d’« hôtel particulier »), le palais municipal de César de Bourbon, fils illégitime du roi Henri IV.

L’architecte Jules Hardouin-Mansart, à qui l’on doit les châteaux de Versailles et de Vaux-le-Vicomte ainsi que le dôme doré des Invalides, acheta la propriété dans l’idée de réaliser une vaste opération immobilière. Son projet échoua. Le propriétaire suivant, ministre des Finances du Roi-Soleil, voulait y créer une élégante place, inspirée de la place des Vosges. Mais lui aussi fit faillite. Après sa mort, en 1691, le roi acquit le terrain et rappela Hardouin-Mansart. Il dessina une place rectangulaire, avec des façades en pierre de taille dans un style classique. La place Vendôme compte 27 bâtiments, chacun portant un nom historique : de l’Hôtel Batailhe de Francès, au numéro 1, à l’Hôtel Gaillard de la Bouëxière, au numéro 28 (pour une raison obscure, il n’y a pas de numéro 27).

L’Origine du luxe

La colonne de bronze qui remplaça la statue équestre du roi date de 1810. La colonne Vendôme, haute de 44 mètres, fut érigée à la demande de Napoléon Bonaparte pour célébrer sa victoire à Austerlitz. Le bronze, affirmait-il, provenait des canons saisis aux armées européennes qu’il avait vaincues avec ses troupes. Durant la Commune de Paris, le 16 mai 1871, la colonne fut renversée et la place rebaptisée temporairement place Internationale.

Le peintre Gustave Courbet, qui avait proposé, en tant que président de la fédération des artistes et membre de la Commune, de démonter le monument à la gloire de la guerre, fut condamné trois ans plus tard à rembourser les frais de sa reconstruction. Il s’exila alors en Suisse et le gouvernement français saisit ses tableaux. Une des œuvres les plus célèbres de Courbet est L’Origine du monde, un gros plan de vagin particulièrement osé pour l’époque, aujourd’hui pièce maîtresse du musée d’Orsay.

‘Chaque joaillier ou horloger qui compte dans le monde a un écrin sur la place’

L’industrie du luxe fit son apparition en 1812, lorsque Marie-Étienne Nitot, fondateur de la maison Chaumet, acheta le bâtiment du numéro 15 (où se trouve aujourd’hui le Ritz). Le joaillier s’installa ensuite au numéro 12. En 1858, Charles Frederick Worth, généralement considéré comme le père de la haute couture, ouvrit sa maison, House of Worth, au numéro 7 de la rue de la Paix, la rue qui débouche au nord sur la place.

En 1893, Frédéric Boucheron prit possession du numéro 26, succédant à la comtesse de Castiglione, jeune maîtresse de Napoléon III, immortalisée dans des centaines de photos devenues légendaires. À la fin de sa vie, elle avait fait retirer tous les miroirs de son appartement et vivait en grande partie dans l’obscurité, en compagnie de ses fidèles chiens, qu’elle avait fait empailler après leur mort. Boucheron, qui avait lancé son entreprise en 1858 sous les arcades du Palais-Royal tout proche, choisit ce bâtiment de la place Vendôme pour la lumière, car lorsque le soleil brille, les rayons pénètrent dans les vitrines, où ils se reflètent sur les pierres précieuses.

Ritz et éclats

César Ritz ouvrit l’hôtel qui portait son nom en 1898 aux numéros 15 et 17. L’Hôtel Ritz n’était pas le tout premier « palace » de Paris. Cet honneur revient au Grand Hôtel du Louvre, ouvert une quarantaine d’années plus tôt, rue de Rivoli, tout près. César Ritz, issu d’une famille paysanne suisse, avait dirigé des hôtels à Lucerne, à Londres (notamment The Savoy puis The Ritz) et à Monaco. Pour Paris, il rêvait d’un établissement moderne, avec notamment une salle de bains dans chaque chambre, ce qui était inédit à l’époque. Son architecte, Charles Mewès, pensait plutôt à un hommage à Versailles. Le résultat fut un compromis : un bâtiment de facture classique, mais doté de tout le confort moderne. Plus tard, l’hôtel s’étendit jusqu’à la rue Cambon, où se trouvait le siège de Chanel.

Dans l’entre-deux-guerres, les maharajas indiens venaient déguster des currys à l’Hôtel Ritz, tandis qu’ils faisaient travailler leurs pierres précieuses dans les maisons de joaillerie de la place Vendôme. Barbara Hutton, héritière mondialement célèbre de l’empire Woolworth, louait une suite à l’année. Gabrielle Chanel y avait également ses appartements privés. Elle y vécut pendant trente ans, jusqu’à sa mort en 1971. Ernest Hemingway y séjourna si souvent que le bar de l’hôtel porte aujourd’hui son nom.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel fut réquisitionné par les nazis. Après la Libération, le Ritz perdit peu à peu de son aura auprès de la haute société, malgré les efforts acharnés de Charles Ritz pour redonner de l’éclat à l’hôtel vieillissant de son père. Il mourut en 1976. Trois ans plus tard, l’hôtel fut racheté par Mohamed al-Fayed, également propriétaire du grand magasin Harrods. En août 1997, la princesse Diana et son amant Dodi al-Fayed y prirent leur dernier dîner, peu avant leur accident mortel.

Dans ses années de gloire, le glamour du Ritz et la fortune de ceux qui y séjournaient attirèrent de nouvelles maisons de luxe : Cartier en 1899 (rue de la Paix), Joseph Chaumet en 1902 (au numéro 12, où Frédéric Chopin passa ses derniers mois) et Van Cleef & Arpels, en 1906. La rivale jurée de Chanel, Elsa Schiaparelli, tint ses salons sur la place entre 1927 et 1954, et la maison qui porte son nom y est à nouveau installée aujourd’hui. Mauboussin ouvrit en 1946, au numéro 20, Bulgari arriva en 1986, Chanel et Piaget en 1991.

Désormais, tout joaillier ou horloger de renom possède une vitrine sur la place ou dans les rues avoisinantes, de Chanel à Grand Seiko, de Mikimoto à Patek Philippe et Rolex. Louis Vuitton n’a ouvert sa gigantesque boutique phare qu’il y a quelques années, avec des salons dédiés à ses collections de haute joaillerie. Le Pavillon Vendôme, un ancien bâtiment Art déco, accueille régulièrement des défilés et les somptueux salons de l’Hôtel d’Évreux servent souvent pour des présentations, comme récemment une de Delvaux.

La place Vendôme fait même place à l’avant-garde : la marque japonaise Comme des garçons a installé son siège international derrière la façade du numéro 16, avec des bureaux et showrooms au décor sobre, et un bureau pour Rei Kawakubo, derrière une paroi de verre. En sortant, on tombe nez à nez avec le ministère de la Justice, également installé sur la place depuis 1718, au numéro 13, dans l’ancien Hôtel de Bourvallais. Parce qu’en France, affaires d’État et luxe vont de pair.

7 adresses

Presque toutes les grandes maisons de joaillerie et d’horlogerie possèdent une vitrine place Vendôme ou dans les rues attenantes. Voici quelques-unes de nos adresses préférées, parfois un peu moins connues, du quartier.

1. Place Vendôme

La maison suisse de joaillerie Chopard a rouvert l’ancien Hôtel de Vendôme en 1923 sous le nom de 1, Place Vendôme, avec cinq chambres et dix suites. L’hôtel avait brièvement servi d’ambassade du Texas en 1842. À l’époque, la France était le seul pays au monde à reconnaître la déclaration d’indépendance de cet État américain. Prix à partir de 1 400 € pour une chambre, petit-déjeuner non compris.

1, Place Vendôme, 1-placevendome.com

2. Schiaparelli

Les somptueux salons de Schiaparelli semblent d’origine, mais sont en réalité le résultat d’une rénovation récente. L’adresse, elle, est historique : Elsa Schiaparelli y avait installé son siège, et l’actuel directeur artistique, Daniel Roseberry, dirige les ateliers un étage plus bas. Les salons du deuxième étage accueillent sur rendez-vous les collections de couture et sans rendez-vous, la toute récente collection de prêt-à-porter.

21, Place Vendôme, schiaparelli.com

3. Charvet

Fondée en 1838, la maison Charvet s’est toujours tenue à l’écart des conglomérats du luxe, ce qui en fait peut-être l’une des maisons de luxe parisiennes les moins connues, mais aussi les plus prestigieuses. Charvet fut le premier fabricant de chemises de France à posséder sa propre boutique. L’entreprise a toujours accordé une grande importance à ses vitrines : dans les années 1930, des artistes tels qu’André Derain et Maurice de Vlaminck créaient des décors sur mesure. Aujourd’hui encore, les vitrines sont toujours aussi belles à regarder.

28, Place Vendôme, charvet.com

4. Cédric Grolet

Cédric Grolet (39 ans) est le pâtissier français le plus célèbre de sa génération. Il s’est fait connaître par ses desserts « trompe-l’œil » qui ressemblent comme deux gouttes d’eau aux fruits qu’ils contiennent. Il a ouvert sa première boutique en 2018 à l’Hôtel Meurice. Il possède également le Cédric Grolet Café dans la rue Danielle Casanova, qui donne sur la place Vendôme, et au coin de la rue une pâtisserie plus grande, Cédric Grolet Opéra. Avec plus de 12 millions d’abonnés sur Instagram, inutile de préciser qu’il y a tous les jours de longues files d’attente.

35, Avenue de l’Opéra et 6, Rue Danielle Casanova, cedric-grolet.com

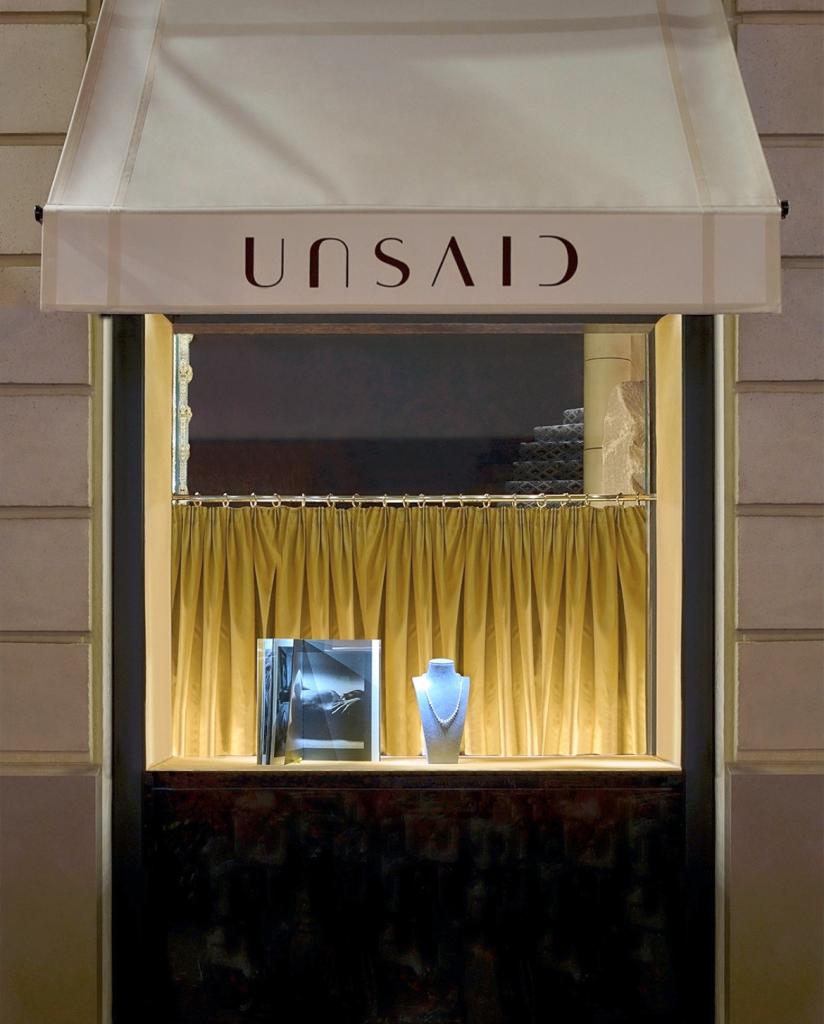

5. Unsaid

Parmi la nouvelle génération de joailliers, Unsaid possède sans doute la plus belle boutique. Le lieu a été aménagé par Dimorestudio, le cabinet milanais d’Emiliano Salci et Britt Moran, comme un écrin futuriste aux accents Art déco, dans une démarche durable, avec beaucoup de matériaux recyclés et un approvisionnement local. Les bijoux de la marque suivent la même philosophie : ils sont à faible impact environnemental et issus de laboratoires du luxe, certes, mais responsables.

35, Rue Danielle Casanova, unsaid.com

6. Elie Top

Elie Top est l’un des joailliers parisiens indépendants les plus estimés. Il ne possède pas de boutique, mais un salon confortable et chic. « Attention, ce n’est pas un magasin ! Au contraire, je voulais mon salon à l’étage, dans un lieu privé et confidentiel, à la hauteur de mon idée du luxe. Un salon, où l’on est accueilli en toute discrétion. »

217, Rue Saint-Honoré, sur rendez-vous, elietop.com

7. Café Nuances

Même à Paris, les cafés traditionnels ou les Starbucks font face à une concurrence croissante de la part de coffee shops spécialisés. Café Nuances en est un parfait exemple : on y passe pour un espresso ou un flat white à emporter, dans un décor futuriste signé par le studio de design Uchronia, à l’exception de la façade Art déco, vestige restauré d’une ancienne crèmerie.

25, Rue Danielle Casanova, cafenuances.com

En savoir plus