Au Centre culturel Scharpoord, à Knokke-Heist, le commissaire Jo Coucke nous plonge dans l’univers merveilleux de Panamarenko. Il nous guide tel un conteur habité, animé par l’amour du détail et un regard tendre sur le génie absurde d’un homme qui a tenté de voler, mais a échoué de façon grandiose.

Tout a commencé par un coup de fil du S.M.A.K. : « Nous avons trouvé une caisse. Nous pensons qu’il s’agit de quelque chose de Panamarenko. » Ce qui a suivi, c’est la redécouverte de Magic Carpet, une œuvre envoyée à la Biennale de Sydney en 1979, puis tout simplement oubliée. Un tapis dans une caisse en bois, signé comme le ferait un marchand de tapis, avec une petite étiquette accrochée. De la pure magie, selon Jo Coucke : « C’était comme si Panamarenko lui-même revenait l’espace instant. »

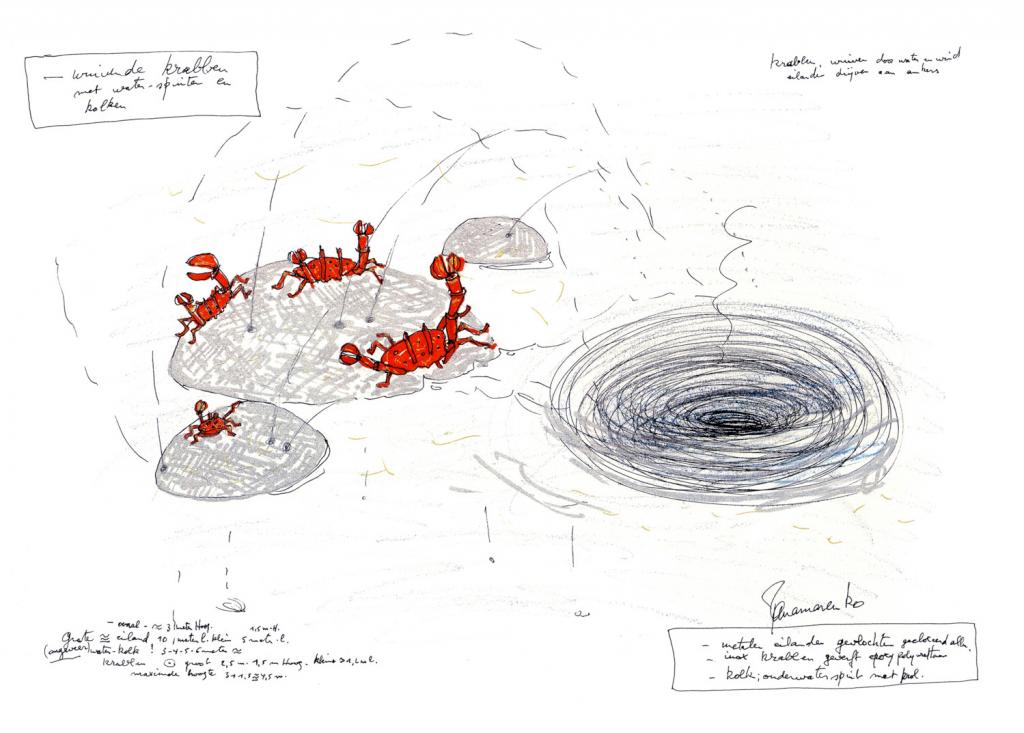

Une jeunesse entre crabes et corneilles

L’exposition (avec une grande partie des œuvres provenant de la collection privée de Marc Coucke, sans lien de parenté avec Jo) ouvre sur une reconstitution de la maison parentale de Panamarenko, à Anvers. Des photos de famille montrent maman Panamarenko; derrière elle, un toucan posé sur le rebord de la fenêtre. « Son père travaillait au port et rapportait parfois des crabes vivants. Sa mère tolérait une corneille comme animal de compagnie. Voilà son univers : les animaux, l’imaginaire, la tolérance. »Dans sa jeunesse, il peignait à contrecœur. « Quel est l’intérêt de peindre une locomotive si on ne comprend pas comment elle fonctionne ? »

‘Panamarenko ne voulait pas faire de l’art à tout prix, il voulait concrétiser une idée’

Des hannetons au magnétisme

On déambule ensuite parmi des objets cinétiques, inspirés de hannetons — des jouets faits de fils de fer et de boîtes d’allumettes. Une œuvre que Panamarenko a présentée lors d’un spectacle caritatif en 1975. Il est monté sur scène habillé en mandarin, avec un scarabée mécanique à la main. « Pour lui, ce n’était pas de l’art, jusqu’à ce que Joseph Beuys le convainque du contraire. »

Nombre de ses objets viennent de souvenirs ou de la science. « Il lisait Scientific American, expérimentait l’effet Magnus et pensait comme un ingénieur. » Dans les années 90, Panamarenko part en Égypte et en Amazonie, à la recherche du hoatzin, un oiseau qui semble avoir traversé 150 millions d’années. « Il l’a ramené en Belgique et tenté de le naturaliser lui-même. » Le résultat — de la taxidermie bancale mais bouleversante – est présenté ici pour la première fois.

Association d’idées

On découvre des sculptures qui battent des ailes comme des libellules, des échassiers inspirés des dromadaires et des maquettes aux ailes d’oiseau qui ne décollent jamais tout à fait. Panamarenko testait tout dans son jardin, comme la Knikkebeinen Ravens (2009), conçue pour un concours à Munich. « Il a gagné, empoché 700 000 €, mais s’est retiré quand la bureaucratie allemande lui a demandé de tout “sécuriser”. » L’exposition regorge d’humour. Un bout de papier peint décoré de samouraïs. Une œuvre intitulée Dobberman Pedalo, pas en référence au chien, mais parce que l’objet était censé flotter. « Ses titres sont associatifs. Comme sa manière de penser. »

Un homme qui passait à l’acte

« Panamarenko montre que si on veut vraiment quelque chose, il suffit de le faire, conclut Jo Coucke. Il ne faisait aucun compromis. Il ne voulait pas faire de l’art à tout prix, il voulait concrétiser une idée. Son sous-marin n’était pas destiné à trôner dans une galerie, il voulait réellement se rendre avec au Spitzberg. » Cette mentalité fait de lui une figure unique dans l’histoire de l’art belge.Son œuvre n’est pas seulement poétique, elle est aussi fonctionnelle. Ou du moins, elle essaie de l’être.

Panamarenko, « Zoo aan Zee », jusqu’au 24 août ; infos et billets via cultuur.knokke-heist.be

En savoir plus