La saga du roman-photo

Tranchant avec ses habituelles propositions, le Musée de la photographie de Charleroi, présente un genre plus diversifié et signifiant que sa réputation à l’eau de rose ne le laisse croire.

“Le roman-photo a mauvaise presse. Le terme sous-entend tout à la fois niaiserie sentimentale, frivolité ou encore ingénuité. A ce jour, il n’a que rarement retenu l’attention des historiens de l’image, et moins encore celle des musées et des centres d’art. Grave erreur ! Car le roman-photo a pourtant bien des choses à nous dire. ”

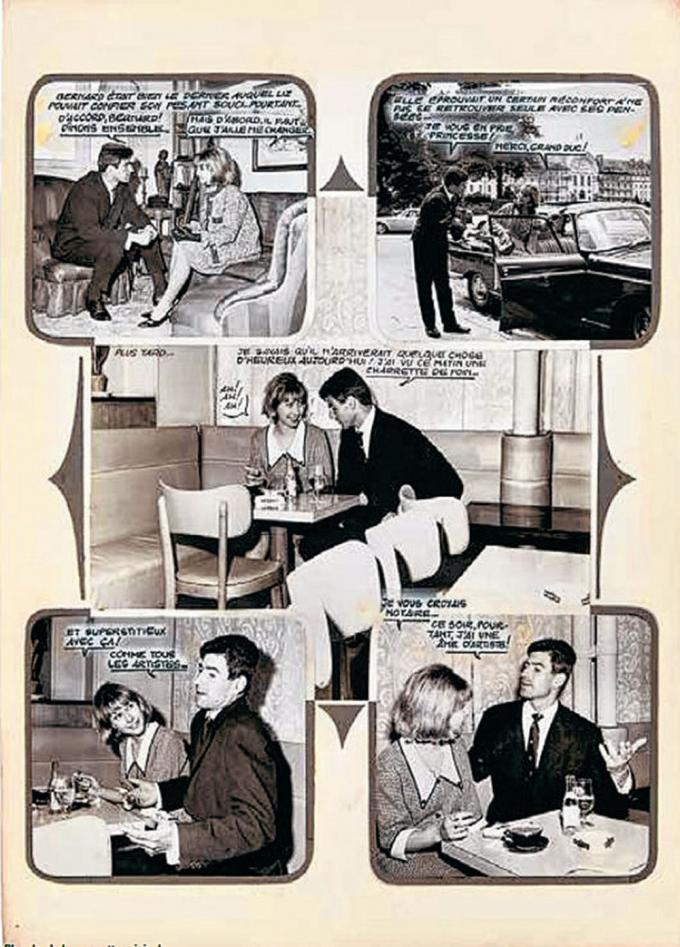

En prélude à l’exposition installée en ses murs pendant près de quatre mois, le musée carolo livre quelques lignes chargées de déminer les nombreux préjugés, attachés à ce qui n’est a priori qu’un sous-genre photographique, bien moins glorieux que le portrait ou le photojournalisme de guerre. Pourtant, depuis sa naissance en 1947 en Italie, le roman-photo a séduit des dizaines de millions de lecteurs/spectateurs, touchés par ce processus qui consiste à raconter une histoire avec des photographies et des bulles – sorte de BD où le dessin serait remplacé par l’image argentique, et plus récemment digitale. Pendant au moins deux décennies, les magazines proposant ces mini-feuilletons ont conquis une bonne partie de l’Europe. Ceux-ci n’ont pas complètement disparu puisque l’hebdomadaire français Nous deux, spécialiste du genre, tire toujours à près de 200.000 exemplaires.

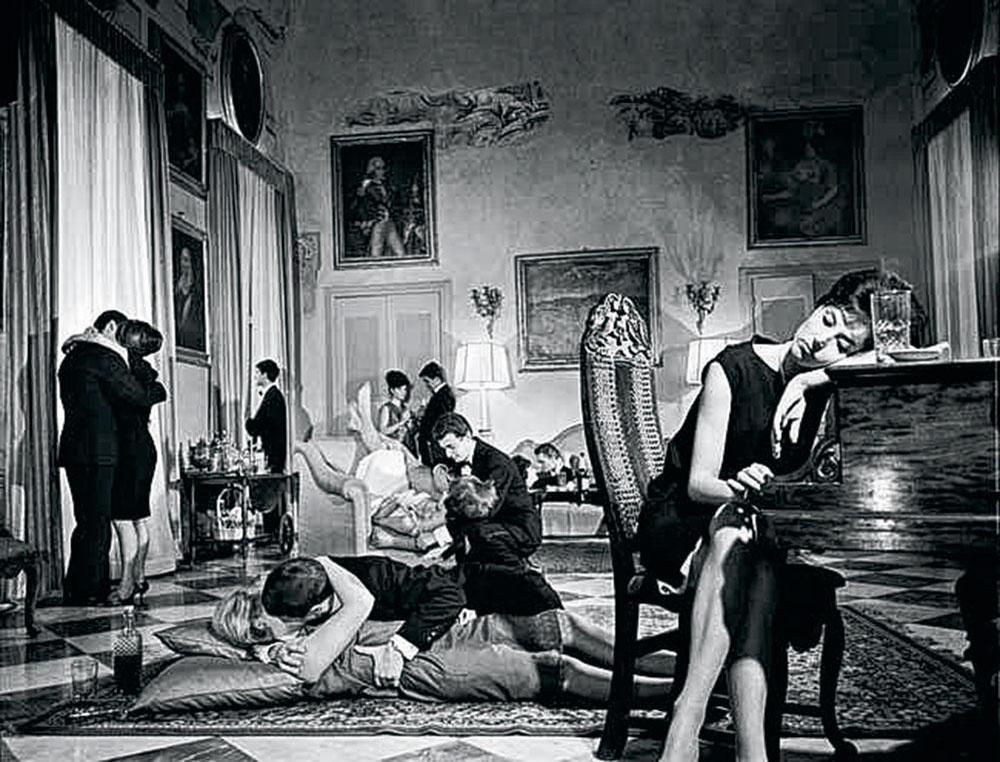

Mais si les épisodes fleur bleue n’ont pas manqué de prospérer au fil des ans, l’expo de Charleroi montre, en deux parties, à la fois la richesse esthétique et la diversité des formats. Visuellement, il y a de vraies merveilles, par exemple le noir et blanc extrêmement sophistiqué des mises en scènes sixties du magazine italien Bolero, en 1962-1963 pour la série Il Giorno dell’odio. Ou l’usage à la même époque de l’ektachrome qui, parfaitement éclairé, donne des ambiances que n’aurait pas désavouées Fellini. Et puis, au-delà de ses récits amoureux, le roman-photo témoigne aussi de l’évolution des moeurs comme celle des revendications sociales ou féminines, y compris les satires fameuses d’ Hara-Kiri et du Professeur Choron, montrées dans une partie de l’expo… interdite aux moins de 18 ans.

Jusqu’au 22 septembre au Musée de la Photographie, www.museephoto.be

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici